Grands noms

|

Blaise de Vigenère (1523-1596)

Quand il publia en 1586 son Traité des chiffres,

Vigenère effectua la percée la plus importante en 1000 ans de

cryptographie. Les idées (de substitution polyalphabétiques) étaient

déjà apparues chez L. B. Alberti, G. Porta, J. Trithème, mais il

revient à Vigenère de les avoir mises en forme et rendues utilisables

pratiquement. Étonnamment, son système devait rester ignoré des

gouvernements pendant plus de deux siècles...

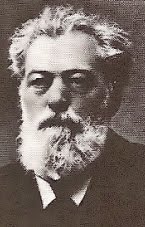

Auguste Kerckhoffs (1835-1903)

Ce Hollandais vivant en France est le premier théoricien de la cryptographie. Son ouvrage publié en 1883, La cryptographie militaire,

s'impose comme la référence de son époque. Les principes de sécurité

qu'il y énonce mettront pourtant du temps avant d'être reconnus. Le

plus important stipule que "Le système [...] doit pouvoir tomber sans inconvénient aux mains de l'ennemi."

Étienne Bazeries (1846-1931)

Bien qu'il ait écrit un ouvrage sur le sujet (Les chiffres secrests dévoilés),

c'est surtout par ses talents pratiques de cryptanalyste que Bazeries

se fera connaître. Il avertit les militaires français de la faiblesse

du système de cryptage utilisé jusqu'en 1880 -- une simple

transposition ! Il conçoit un dispositif mécanique de chiffrement

(cylindre de Bazeries). Accessoirement, on lui doit le

déchiffrage du "Grand Chiffre" mis au point par Rossignol pour le

compte de Louis XIV.

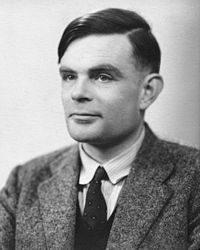

Alan Turing (1912-1954)

Mathématicien de génie, Turing pose les bases de la théorie de la calculabilité dans son article On computable numbers

(1936), prolongeant les travaux de K. Gödel. Mais pendant la seconde

guerre, il est le moteur de l'équipe de Bletchley Park, une formation

disparate de personnalités aux talents divers. Cette équipe réussit le

décryptage des messages secrets allemands codés à l'aide de la machine

ENIGMA. Ce n'est pas en quelques lignes que nous pouvons évoquer

la fin misérable de Turing et les circonstances qui l'y conduisirent.

Claude Shannon (1916-2001)

Ingénieur

et mathématicien aux talents et hobbies variés, on se rappelle surtout

C. Shannon comme le père de la théorie de l'information. Son article

fondateur, Communication Theory of Secrecy Systems, est souvent vu comme le

texte fondamental de la cryptographie moderne. Il y étudie les qualités

("perfection") des systèmes de chiffrages et montre que, dans un sens

précis, un chiffrage parfait exige une clef aussi longue que le clair.

James Ellis (1924-1997) - Clifford Cocks (1950- )

Les

véritables pères du système RSA, ce sont eux ! En 1969, le GCHQ

(Government Communication HQ) anglais cherchait un moyen de réduire le

nombre de clefs de messages secrets. Ellis comprit le premier que la

transmission des clefs n'était pas une fatalité. Puis Cocks (en 1973)

trouva le moyen mathématique de concrétiser cette idée. Mais leurs

travaux étaient marqués du sceau du secret. Ils furent déclassifiés le

18/12/1997, et Cocks put alors rendre publique l'histoire. C'était un

mois après le décès de James Henry Ellis.

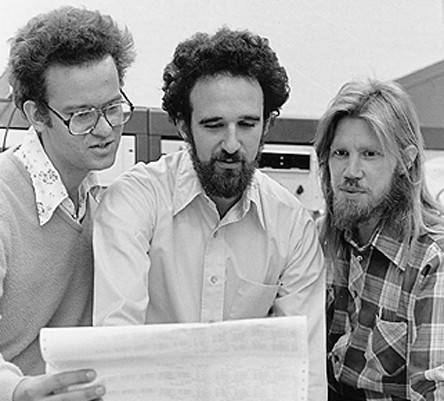

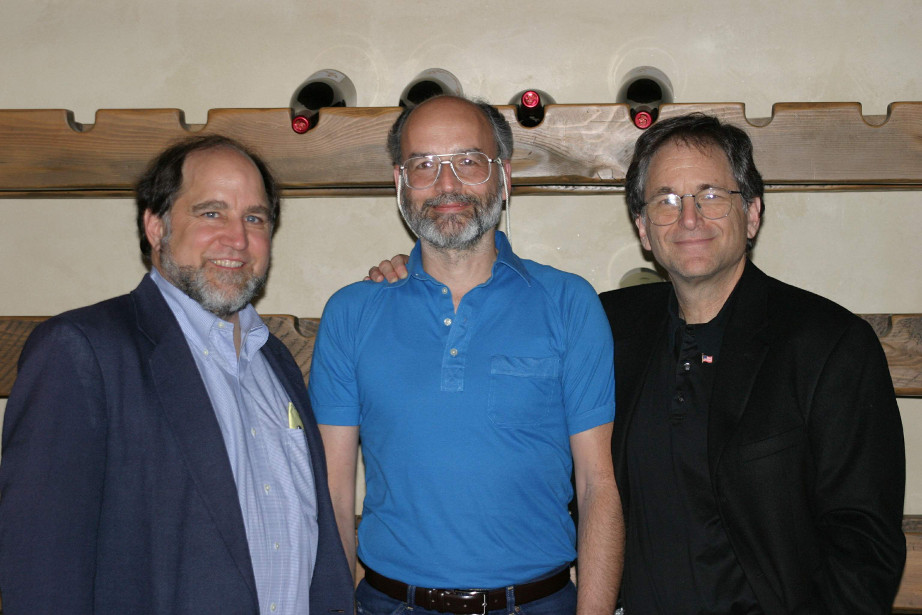

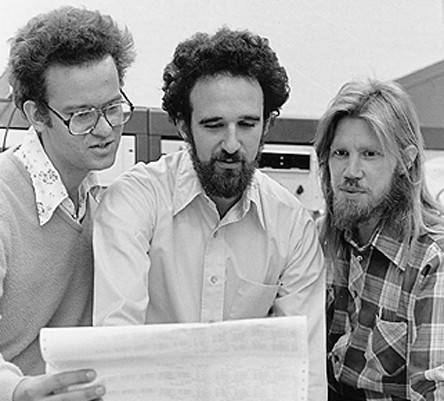

Ralph Merkle (1952- ) -Martin Hellman (1945- ) - Whitfield Diffie (1944- )

Quand

il s'aperçut en 1974 qu'il n'était pas seul à travailler sur la

cryptographie asymétrique, W. Diffie s'empressa de traverser les USA

pour rejoindre M. Hellman. Leurs efforts réunis débouchèrent sur la

découverte du protocole d'échange de clefs qui porte leurs noms.

On les voit ici en compagie de R. Merkle, avec qui ils ont mis au point

également le cryptosystème "knapsack".

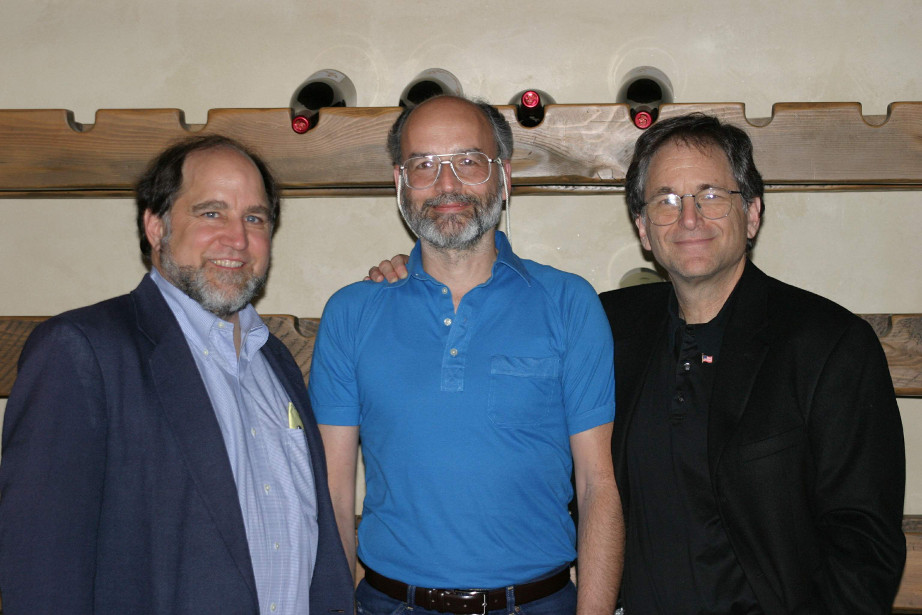

Ronald Rivest (1947- ) - Adi Shamir (1952- ) - Leonard Adleman (1945- )

Trois personnages complémentaires qui combinaient tous les atouts pour

résoudre le défi de la cryptographie à clef publique :

- R. Rivest, spécialiste de l'informatique, prompt à assimiler les idées nouvelles et en trouver des applications originales ;

- A. Shamir, esprit pénétrant capable d'identifier le cœur d'un problème mathématique ;

- L. Adleman, mathématicien rigoureux et patient mettant souvent à rude épreuve les idées de ses collègues.

... mais un certain jour d'avril 1977, il ne trouva rien à redire. Le système RSA était né.

|